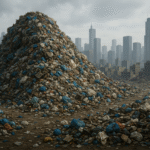

KRISIS pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin meledak ke permukaan, bukan karena semata tumpukan limbah yang menggunung di tengah kota, tapi karena ironi yang menyertainya.

Di tengah kesemrawutan sistem persampahan, warga justru dijadikan tertuduh utama.

Sementara itu, kegagalan panjang pemerintah kota dalam membangun sistem yang layak seolah luput dari sorotan.

Sampah kini bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga menjadi senjata retoris kekuasaan: diarahkan ke rakyat, tanpa refleksi ke dalam.

Letupan dimulai saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 1 Februari 2025.

Alasan penutupan? TPA satu-satunya di kota ini selama bertahun-tahun masih menggunakan skema Open Dumping; sebuah sistem paling primitif yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.

Dengan kata lain, pemerintah kota telah lama menjalankan praktik yang bertentangan dengan hukum dan kaidah ekologis.

Penutupan itu memicu efek domino.

Tumpukan sampah membanjiri TPS, jalanan, hingga sudut-sudut perkampungan.

Padahal,Banjarmasin menghasilkan kisaran 600 ton sampah perhari, dan konon sekitar 52% di antaranya merupakan sampah organik yang sebenarnya bisa diolah di tingkat rumah tangga atau komunitas jika ada sistem yang mendukung. Namun sistem itu tidak ada.

Alih-alih menyelesaikan akar persoalan, dalam beberapa hari lalu di berita media yang beredar diinfokan bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan kebijakan tegas; Mewajibkan warga memilah sampah dari rumah, lengkap dengan sanksi berupa teguran, denda hingga Rp 5 juta, bahkan ancaman pidana seperti tertuang dalam Perda No. 21 Tahun 2011 Pasal 38.

Kebijakan ini menimbulkan tanda tanya besar; benarkah warga yang bersalah, ataukah selama ini justru pemerintah yang lalai membangun sistem dari hulu ke hilir?

Jika menilik sistem yang ada, jawabannya jelas.TPA Basirih, yang kini ditutup, selama ini tak pernah memenuhi standar sanitary landfill.

Tidak ada pengelolaan air lindi yang memadai, tak ada pelapisan tanah secara rutin, dan jauh dari fasilitas kontrol emisi gas metana.

Pelanggaran ini bukan hal baru, sudah berlangsung bertahun-tahun, namun tak pernah ada pembenahan serius. Maka wajar jika KLHK akhirnya menyegel.

Lebih ironis lagi, penutupan itu tak diikuti dengan solusi alternatif. Pemerintah daerah justru terlihat panik, tergopoh-gopoh menyusun kebijakan tanggap darurat tanpa menyiapkan sistem pendukung.

Jumlah armada sampah yang adapun belum mampu memilah antara organik, anorganik, dan residu. Bahkan TPS-TPS yang ada belum di rancang untuk pemilahan.

Warga diminta memilah, tapi sampah yang sudah dipilah tetap diangkut secara campur aduk.

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, hingga awal 2025 kota ini memiliki 315 unit bank sampah; 12 TPS 3R (reduce, reuse, recycle) dan 1 unit Pusat Daur Ulang (PDU).

Namun dengan timbulan sampah harian yang tinggi, fasilitas ini tidak sebanding. Apalagi belum ada sistem yang memastikan alur logistik sampah terpilah bisa di tanggani secara efisien.

Dalam kondisi seperti ini, menjatuhkan sanksi kepada warga bukan hanya prematur, tetapi berpotensi menciptakan ketidakadilan struktural.

Dr. Henri Subagiyo, Direktur ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), mengingatkan: “Menjatuhkan sanksi kepada warga sebelum pemerintah melaksanakan tanggung jawab dasarnya adalah bentuk penyalahgunaan kebijakan. Negara tidak boleh melempar beban ke masyarakat tanpa lebih dulu menyediakan sistem pendukung yang layak.”

Masalahnya bukan sekedar teknis. Ini soal tata kelola dan niat politik. Prof. Emil Salim, tokoh senior lingkungan hidup Indonesia, pernah mengatakan: “Pengelolaan sampah bukan hanya soal teknis membuang, tetapi adalah cermin kapasitas tata kelola kota. Jika TPA tak sesuai standar, maka seluruh sistem menjadi rapuh dan masyarakatlah yang akhirnya dikorbankan.”

Kebijakan sanksi dalam keadaan darurat bukanlah kebijakan yang transformatif, melainkan jalan pintas yang justru menciptakan konflik antara negara dan warganya. Warga bukannya tidak mau memilah; banyak yang bersedia. Ya, tanpa disertai edukasi yang tepat, infrastruktur yang lengkap, dan insentif yang jelas, kebijakan ini hanya akan menjadi tekanan sosial baru.

Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, memang mengakui masih rendahnya pemahaman warga terkait teknis pemilahan. Tapi itu seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah; mengapa edukasi tak dilakukan sejak dulu? Mengapa regulasi ditegakkan tanpa kesiapan institusi?

Prof. Eko Prasodjo, guru besar administrasi publik Universitas Indonesia, memberi peringatan tajam: “Kebijakan publik yang efektif selalu dimulai dari kapasitas institusi. Tanpa kesiapan pemerintah, semua instrumen hukum akan jadi mandul atau bahkan kontra-produktif.”

Kini, Pemko Banjarmasin menetapkan status darurat hingga Juli 2025. Tapi publik belum melihat peta jalan jangka panjang yang nyata.

Bahkan wacana relokasi TPA pun masih terbentur masalah teknis, sosial, dan politik. Lalu ke mana arah pengelolaan sampah kota ini?

Sampah bukan sekedar residu, ia adalah indikator rapuhnya tata kelola.

Dalam banyak kota di dunia, pengelolaan sampah telah menjadi indikator seberapa serius pemerintah terhadap isu lingkungan, kesejahteraan warga, dan tata kota berkelanjutan.

Jika Banjarmasin gagal menjawab tantangan ini secara sistemik, maka bukan tak mungkin krisis serupa akan berulang.

Warga akan terus dijadikan kambing hitam, dan pemerintah akan terus berlindung di balik regulasi yang mereka sendiri abaikan.

Darurat sampah Banjarmasin adalah potret ketimpangan tanggung jawab; antara Pemerintah Kota yang lalai dan warga yang dipaksa menanggung akibatnya.

Ya, akhirnya kini saatnya membalik narasi. Jangan sampai dalam krisis ini, sampah dijadikan senjata, dan warga terus-menerus jadi tersangka.(Subhan Syarief/AI:2025/Batang Banyu Institute).