DI atas kertas, Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia.

DARI 280 juta penduduk, tak kurang dari 87 persen di antaranya beragama Islam.

Setidaknya, itu angka resmi dari berbagai lembaga sensus dan survei.

Bila diturunkan ke dalam realitas sosial, angka ini seharusnya menjelma menjadi kekuatan dominan dalam menentukan arah kebijakan negara; ekonomi, politik, pendidikan, hingga etika publik.

Namun apa lacur, realitas justru bertolak belakang; umat Islam sebagai mayoritas nyaris tak berdaya mengontrol arah kebijakan, bahkan cenderung menjadi obyek dari sistem yang dibentuk segelintir elite.

Kekuatan itu tampak menguap di ruang publik, menyisakan tanya yang menggantung; di manakah jejak pengaruh umat terbesar itu dalam wajah bangsa hari ini?

Sungguh kontras. Di setiap tikungan jalan kota, gang desa, hingga lereng gunung, berdiri masjid dengan berbagai skala: dari surau bambu kecil yang hangat hingga bangunan megah berpendingin udara.

Jumlahnya ditaksir telah melampaui satu juta unit; dan situs resmi Kementerian Agama mencatat lebih dari 800 ribu masjid yang terdaftar per 2023.

Tapi, apakah keberadaan sejuta masjid itu berbanding lurus dengan kemajuan umat?

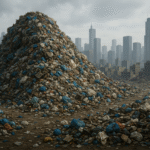

Faktanya, kemiskinan dan kebodohan justru mengerucut pada kelompok mayoritas Muslim.

Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar dari 25 juta penduduk miskin di Indonesia adalah Muslim.

Akses terhadap kekayaan nasional pun tak berpihak; sumber daya alam, industri strategis, hingga modal besar justru berada di tangan segelintir elite ekonomi, yang sebagian besar bukan berasal dari komunitas mayoritas ini.

Mengapa bisa terjadi demikian?

Bagaimana mungkin umat sebesar ini, dengan warisan sejarah perjuangan kemerdekaan dan jaringan organisasi keagamaan yang luas, kini tercecer dalam percaturan kekuasaan?

Di mana kekuatan sosial-politik Islam yang sangat di bangga-banggakan dan pernah menjadi lokomotif pergerakan bangsa?

Organisasi-organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah, yang dahulu menjadi garda depan perlawanan terhadap penjajahan kolonial, kini seolah kehilangan daya dobrak sosial-politik.

Dengan usia yang lebih tua dari Republik ini, peran-peran strategis itu kini lebih banyak diisi oleh diplomasi simbolik, forum birokrasi, dan kerja-kerja administratif.

Pertanyaannya, apakah kekuatan mereka kini hanya tinggal mitos sejarah?

Sementara itu, di sisi lain kehidupan umat, perjudian daring, narkoba, pergaulan bebas, riba, dan tontonan vulgar terus merajalela.

Data BNN mencatat lebih dari 4,5 juta pengguna narkoba aktif, mayoritasnya dari kalangan muda.

Industri pinjaman online berbasis riba berkembang pesat, menjangkau hingga ke desa-desa.

Ironisnya, iklan pinjol, situs judi online, dan konten dewasa menyusup leluasa ke gawai-gawai yang digenggam umat setiap hari.

Masjid, yang seharusnya menjadi benteng moral dan peradaban, tak lagi mampu menjawab tantangan zaman.

Ia lebih banyak difungsikan sebagai tempat ibadah lima waktu, kadang digunakan untuk pernikahan atau peringatan hari besar Islam, namun sepi dari gagasan perubahan dan gerakan pemberdayaan.

Padahal dalam sejarah Islam, masjid adalah pusat peradaban; Masjid Quba dan Masjid Nabawi bukan hanya tempat shalat, tetapi juga menjadi markas strategi dakwah, ekonomi, pendidikan, hingga pertahanan umat.

Allah telah berjanji dalam Al-Qur’an: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi…” (QS. Al-A’raf: 96)

Namun keberkahan itu tampaknya tertahan, karena iman dan takwa belum menjelma dalam tindakan kolektif. Kehadiran tokoh-tokoh Islam—dari ustaz selebritas, ulama karismatik, hingga pejabat publik beragama Islam.

Semua belum mampu mengubah kondisi negeri ini menjadi lebih adil dan makmur.

Bahkan, tak sedikit dari mereka yang terseret kasus korupsi, tersandung skandal moral, atau terjebak dalam kapitalisasi agama.

Para sufi klasik seperti Imam Al-Ghazali jauh hari telah mengingatkan:

“Rusaknya rakyat karena rusaknya penguasa; dan rusaknya penguasa karena rusaknya ulama.”

Maka, ikhtiar kita saat ini adalah di awali dengan menguak dan mengulik mengapa itu terjadi; tak bisa fakta yang terjadi hanya di hadir sekedar catatan kekecewaan.

Diperlukan upaya kolektif dari sisi intelektual dan spiritual untuk menelisik akar masalah: mengapa dengan jumlah umat yang besar, masjid yang tak terhitung, lembaga dakwah di mana-mana, dan sumber daya alam yang melimpah, umat Islam Indonesia justru tampak tak berdaya di negeri sendiri?

Ya, sejatinya yang kita saksikan saat ini adalah refleksi atas jurang yang menganga antara nilai-nilai agama yang diajarkan dan realitas sosial yang dijalankan.

Sebuah penelusuran atas kegagalan kolektif dalam mengangkat spiritualitas menuju peradaban yang memuliakan manusia.

Dalam tiap renungan, ada perenungan lebih dalam: mengapa ajaran yang luhur tak selalu menjadi praksis yang adil, dan bagaimana kita sebagai bangsa yang mengaku beriman bisa bangkit dari keterpurukan; baik struktural maupun kultural.

Jawaban atas semua itu tentu tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan spiritual. Ada yang keliru dalam cara memahami agama, menata masjid, membina umat, dan mengelola kekayaan bangsa.

Ada yang kabur antara simbol dan substansi, antara ibadah dan keadilan sosial, antara seruan langit dan pijakan bumi.

Inilah panggilan sadar bagi kita semua; untuk meninjau ulang hubungan antara agama dan realitas, antara masjid dan masyarakat, antara umat dan keadilan.

Karena bila tidak segera dibenahi, sejarah akan mencatat bahwa di tanah sejuta masjid, justru lahir generasi yang kehilangan arah yang akan kembali terjajah. (Subhan Syarief/AI:2025/Batang Banyu Institute)